Yamazoe Jun

Exhibition info

[ギャラリー・パルク]

からみあうもの きざまれたとき

山添 潤 石彫 ─ 2022

2022.11.5. ~ 11.20.

水・木は休廊

[オーエヤマ・アートサイト]

きざまれたもの からみあうとき

山添 潤 石彫 2004 ─

2022.11.5. ~ 11.21.

会期中の土・日・月のみ開場

Statement

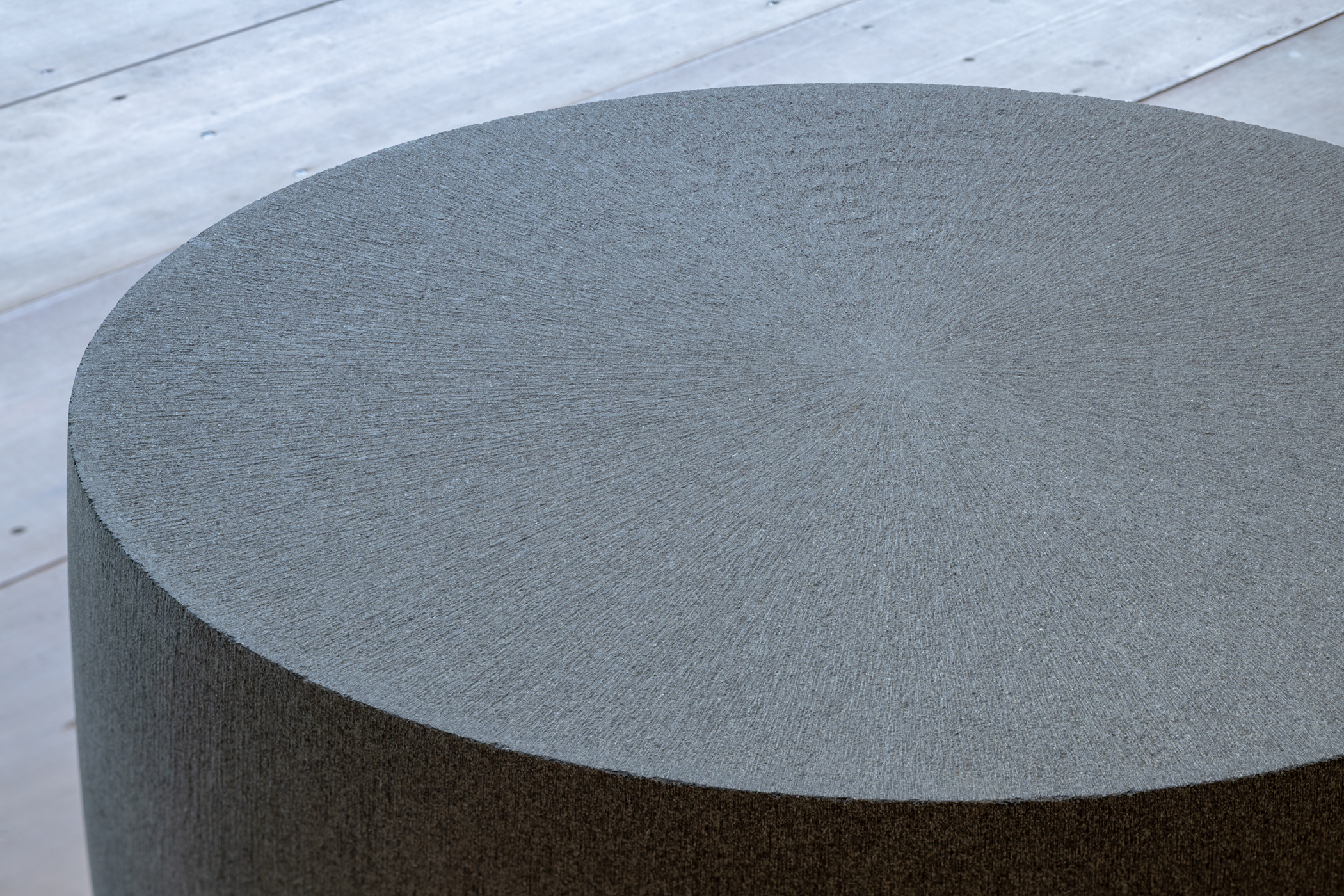

地球の断片である石を手で彫る

ゆっくりとゆっくりと彫り刻む

おそろしく単調な行為を繰り返す

石は刻々とその姿を変えながら

私のノミ跡で覆われてゆく

彫る(減らす)というよりは 自分の力 流れてゆく時間などを

石の表面に押しつける(増やす)ような意識で刻みつけながら

石を塊化させてゆく

その時 石に寄りかかり過ぎても 自分を押しつけ過ぎても

うまくはゆかない

石との長いやりとりの中 手さぐりで終着点をさがす

そのようにしてゆっくりとゆっくりと私の彫刻は生まれるのです

About

京都市内の高校を卒業後、関東に渡って私塾にて彫刻を学び、2000年代より本格的に彫刻に取り組む山添潤(やまぞえ・じゅん/京都生まれ・1971~)は、これまで関東・関西ともに積極的な発表を続けています。とりわけ、茨城県筑波山麓にてほぼ隔年で開催されている野外彫刻展「雨引の里と彫刻」には、2001年より参加するなど、およそ20年以上に渡って「石を彫る」ことに向かいあってきました。

石塊を前に山添は『よくは分からないけど、でも確かにそこに「何か」が在る』といった予感を頼りに、それを確かめるために石を刻んでいきます。目指す完成形や具体的なフォルムを決めずにノミやタガネによって石を打ち、そこに生じた微かな応答を頼りに次を打つ。その軌跡は無数のノミ跡となって残り、ひとつのカタチとなって現れます。それは石との対話の軌跡であり、石と山添が互いを媒介にして発した不定形な聲のように思えます。それはまた、山添の問いへの答えでもあるとともに、山添への新たな問いともなって、また次の対話へのきっかけともなります。

こうして山添は、およそ20年に渡って、石、あるいは自分自身との対話を続けてきたといえます。しかし、これまでの作品に見られる「対話の軌跡」には時々の変遷がみられます。

石彫に取り組み始めた当初の山添は、石を素材に「自身が目指すカタチ」に向かって、石を彫っていたように見えます。しかし、技術をもって石を制し、目指すカタチに石を沿わせるかのようなその制作に次第に疑問を抱いた山添は、2004年の個展に向けた制作において、「微かな予感を頼りに、完成形や具体的なフォルムを決めない」という、現在に至る自身の石彫を模索し始めます。

その最初の取り組みとなった作品《刻 2004》[オーエヤマ アートサイト展示作品]以後、山添はこのアプローチを深め、作品《石の軀》[オーエヤマ アートサイト展示作品]などに見られる「不定形でありながら、確かにそこに在るカタチ」を現すに至ります。

同時に山添は石とノミの接触においても、いくつものアプローチを試みています。鋭利なノミでひとつの点を穿ち、そこを起点に平たいノミで周囲を刻んだもの、先を潰したノミにより石に圧を加え、そこに生じる歪みや揺らぎを増幅させてカタチに結実させたもの。

本企画は、現在に至る山添にとってその起点ともなった2004年から現在までのおよそ20年近くの取り組みを、ギャラリー・パルクとオーエヤマ・アートサイトというふたつの空間を会場に展開するものです。これにより山添のおよそ20年におよぶ取り組みを連続性の中で検証し、現在を知り、これからの展開を思う機会でもあります。

目の前のノミ跡のひとつひとつ、作品のひとつひとつは、現在までに山添が経てきた「時間そのもの」の積み重ねとも言えます。それはまた、地球とともに在る石、築400年を超える旧酒蔵、竣工1年足らずのギャラリー・パルク、いまここに立つ鑑賞者のそれぞれの時間が、石彫を軸に交錯する機会を生み出します。

山添の予感と検証の行為、そこに現れたカタチはまた、山添の進む「ここから先」について、どのような予感を感じることができるでしょうか。

作家情報について詳細はこちらよりご覧ください。 >Artist info

Date & Venue

からみあうもの きざまれたとき 山添 潤 石彫 ─ 2022

■ 会 期:2022年 11月5日[土] ─ 20日[日]

■ 開場時間:13:00 ─ 19:00

■ 会 場:ギャラリー・パルク

[同時開催]

きざまれたもの からみあうとき 山添 潤 石彫 2004 ─

■ 会 期:2022年11月5日[土]・6日[日]・7日[月] / 12日[土]・13日[日]・14日[月] / 19日[土]・20日[日]・21日[月]

■ 開場時間:11:00 ─ 16:30

■ 会 場:オーエヤマ・アートサイト

〒629-0141 京都府南丹市八木町八木鹿草71 「八木酒造」内 >MAP

[

主催・企画・問い合わせ ]

ギャラリー・パルク

075-334-5085 / info@galleryparc.com / www.galleryparc.com

[ 協 力 ]オーエヤマ・アートサイト

[ 助 成 ]京都府文化財活用推進事業

Gallery PARC | GRANDMARBLE

〒602-8242 京都府京都市上京区皀莢町287 堀川新文化ビルヂング 2階

Tel. 075-334-5085 Fax. 075-334-5360

ギャラリー・パルクは、京都を原点に新たな食文化の創造や発信を目指すグランマーブルにより、「ものづくり」を通じた文化の継承と創造への取り組みをミッションとして、2010年7月に創設されました。アート・工芸・デザイン・写真・映像・パフォーマンスなどの幅広いクリエイションによる展示企画・開催などを中心に、おもに若いクリエイターの活動をサポートする取り組みを続けています。

Copyright © 2010 - 2025 GRANDMARBLE All Rights Reserved.