PARCらしいアイディアでどこもやっていないし、とても興味を持ちました。

日頃から展覧会と言うもの役割や在り方みたいなものを大切に思っているのだなと思いました。

サイズについては手に取りやすく、購入者として考えると暮らしに寄り添いやすくて良いなと思いました。

しかし、作り手としては4回に渡って作品をお届けすると言う内容だったので、正直どのようにしようか悩みました。手に取りやすい「商品」としての魅力も必要ですが、やはりPARCが考える、展覧会の在り方から派生した「未知のものに出会う」や、「商品」以上の作家として封じ込めるものをしなければならないなと。

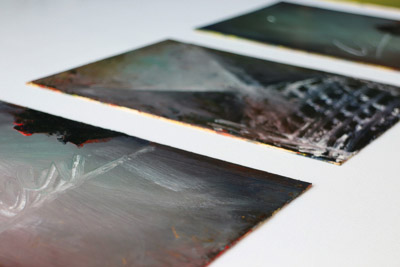

これまで抽象的な表現で、体験した事や、対象を留める事を描き実現してきましたが、今回は絵具を塗り重ねて行く行為の中で、手先から芽生えた意識のようなものにアクセスするドローイングを4つのシリーズに納めました。ここでの意識とは「心の中」と言うより、描く事や絵具などの接触によって現れてくる、それらと一体になる身体技法という感じです。簡単に言えば偶然性を頼りに新しい視点を獲得する事です。今回のシリーズでは、設定したロット分を制作するにあたり、同じ構図を繰り返し制作しましたが、繰り返すことで単なる同じものの反復ではなく、差異の出現や形を断片的に持ちだすきっかけを生み、一回的な現象に強度を持たせることが出来ないかと思って制作しました。ですので、これまでの延長であり、新たなアプローチであると言えます。

厚紙は小さな作品を作るときに良く使っています。近年は、なるべく厚みが薄い支持体に描きたいと思い、油彩が耐えうる厚紙や木製パネルの中でも薄い厚み幅のものを使用してきました。厚紙は小さな作品を作るときに良く使っています。支持体を選ぶきっかけは感覚的なところからが多いですが、絵の持つイリュージョンと、あくまで絵なんだ、という両義性を持たせること、その軽さが作品に必要だったので厚紙を選んでいます。

2004年頃から主に風景画を描きはじめ、そこから継続した「見ること」を主旨としたしたシリーズです。ここでの「風景」とは「自然」であり、日常的に見る山や空、木々など自然物です。それらは、描き始めた当時の私にとって、制作場所から山や木々が近いこともあり身近で何気なく見つめられる対象でした。初期の頃は風景から視覚的な形を描いていましたが、徐々に形は無くなり一見すると一色の色面のみに見える作品を制作し発表するようになります。形が無くなった事は、「風景」を描こうと筆を走らせ対象を捉えようとした時、木の枝葉やその成り立ちを「描く」ことをすればするほど対象から遠ざかる感覚を得て形を捉えようとするにも、自身が持つ目を超えた身体を通して一体となる現象がどうしても捉えられておらず、「絵」として収めることでは敵わなかった事や、「風景」と向き合った時、自身のちっぽけさや、描ききることなど到底出来ないと感じたことが理由です。自分の見て感じた対象が安易に「絵」として出来上がってしまうことに抵抗を感じたとともに、表現することについてより考え始めたきっかけとなっています。

現在は「風景」を直接見に行ってスケッチすることも少なくなり、持つイメージを手放し絵具を塗り重ねる行為の中に、対話を作り、そのレイヤーが空間として立ち上がるような作品を制作しています。制作手順としては三原色を主に使用し、各色ごとに塗り重ねて行き、塗り重ねることで色が混ざり、層になることで色が影響し合う。その色調の中に、色の強弱が生まれ光を感じ、「色」や 「形」を視ることができる。その現象は、暗闇に視界が包まれたときに、眼が徐々に慣れていき 認識して行くことに似ており、「見る」ことを一方向からのプロセスではなく能動的に作りあげることが私にとって重要になりました。

作品タイトル「Twilight」は、夕刻の沈んだ時、木々や森、建物が影となり空の方が明るくなる時間帯、狭間にある時間帯を指します。その時間帯を良く描いていたことも由来の一つですし、Twilightの意味に「黄昏」という意味もあり、作品が黄昏時のように鑑賞者にとっても見つめられるものになればと思いました。

それらの素材を使う意図は、先の質問への回答と同じく、薄くて、平坦な支持体を作る上で必要です。木製パネルの上に麻布のキャンバスを貼り、膠と石膏を混ぜたものを塗り、平坦にするため研磨したものに描きます。塗り重ねて行く描き方なので、キャンバスの布目が気になり出しこの方法に至りました。作品仕上がりが気に入っており、現在はこの方法で描いています。例えるとしたら、白いTシャツを吟味するような・・・・、質感、リブの太さ、など着て肌に触れるものを選ぶような感覚に似ていて、他人から見たら気づかない事のような感じです。

芸術活動を続けて行こうと思った当初からあるものです。大学時代に教わった柏原えつとむ先生から「文化は作家が作ったものでは無い。作品の鑑賞者が繋いだもの。作家が歴史を繋げてきたなんて大間違い。」といったことをおっしゃっていたことが大学を卒業しても残っています。解釈は少しずれるかもしれませんが、作品には作者の意図以上に、制作の時間や眼差しみたいなものが痕跡として留まっていると考えます。それは絵具のこんもりとしたマチエルだけではない物でも。作品からそれらを感じた時、どこにも消化しきれないような、作品から語られたにもかかわらず、自分から出たような予感のようなもの。それは作家が制作中にも、完成作品を前にした鑑賞者にも、あるのかなと思っています。

むらたちひろさんの制作過程にフォーカスしたスタンダードプランがいいなと思いました。そこから舟というイメージでのプロダクトも詩的でここから新たに始まるストーリーを彷彿とさせます。