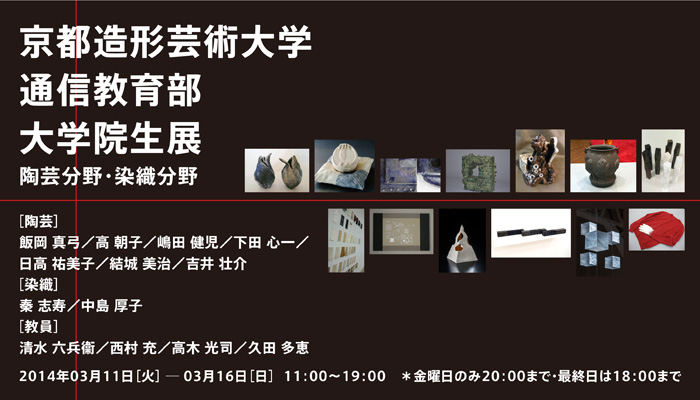

2014.3.11. 〜 3.16.

Top image

「京都造形芸術大学 通信教育部 大学院生展 [ 陶芸・染織分野 ]」 展示風景

Statement

土を板状に延ばし、それを切り取って組み立ててゆく手法で作品を制作しています。焼成による土のへたりと、内側に出来る空間との緊張感が作品に求め る部分であり、焼くというプロセスを通し、いかなる表現が可能かを追求しています。

清水六兵衛(京都造形芸術大学 通信教育部 陶芸コース 教授)

素材や技法といったものが自分の思考より少し前にある様に思う。以前は押さえつける様に素材を扱っていたが、今は押さえつけるわけでもなく、かといって寄りかかってしまうわけでもなく、少し距離をおいて素材を見ている。

西村充(京都造形芸術大学 通信教育部 陶芸コース 専任講師)

寒くなると喘息の発作が出て、細かい埃で肺の薄い皮膜が一杯になる気がする。ずっと体の動きを考えてきた。例えば肺に入る空気の量や気管の働きなどは、ものの見方や考え方と連動していると思う。体と世界は相似形だ。

高木光司(京都造形芸術大学 通信教育部 染織コース 教授)

繊維素材を用い、織り・縫い・フィルティングなどの手法で制作・発表。手・足・人影・雑踏の人々などをモチーフとしている。出品作は羊毛繊維で形づくった手と衣服を接合したものである。ふと脱ぎ捨てた衣類に残る人の体の痕跡“今しがたまでそこにいた”何ものかの存在を感じさせたい。

久田多恵(京都造形芸術大学 通信教育部 染織コース 准教授)

About

本展は、その通信教育部大学院の陶芸・染織分野について、その成果を検証・発表する機会として毎年開催されているもので、本年は陶芸から7名、染織から2名の出品者に加え、それぞれの分野の担当教員である4名の作家の作品もあわせて展示いたします。通信教育部大学院在籍となる本展出品者は、京都造形芸術大学の学部卒業生をはじめ、他大学からの進学生や社会人を含めて幅広く、いずれも自身の創作や表現についての研究・制作に意欲的に取り組む「つくり手」達といえます。本展はそんな多様な「つくり手」達にとっての成果発表の場であるとともに、それぞれが今後の方向性を見出すきっかけとして企画されたものです。

Introduction / 主催者より

京都造形芸術大学通信教育部大学院、陶芸・染織分野では、毎年大学院での成果を検証するため学外において大学院生展を開催してきました。本展の出品者には本大学学部を卒業した人から、他大学で学位を取り、大学院に進学してきた人もいます。いずれも大学での研究・制作をさらに進めたいという意欲にあふれた人たちです。この展覧会は学生各自が成果を確認するとともに、今後の方向性を見出すきっかけとなるよう企画したもので、大学院の中でも重要な位置づけとなるものです。

清水六兵衛